北京交通大学环境学院与清华大学化学工程系膜材料与工程北京市重点实验室合作近日在国际分离纯化领域著名期刊《Separation and Purification Technology》上发表了题为“Ultra permeable positively-charged TMA/VBC-g-PSf loose nanofiltration membranes for effective salt/dye separation”的研究论文。该文章共同第一作者为北京交通大学环境学院吴欢欢副教授和郝桐桐硕士;共同通讯作者为清华大学化学工程系林亚凯副研究员和孙大吟助理研究员。

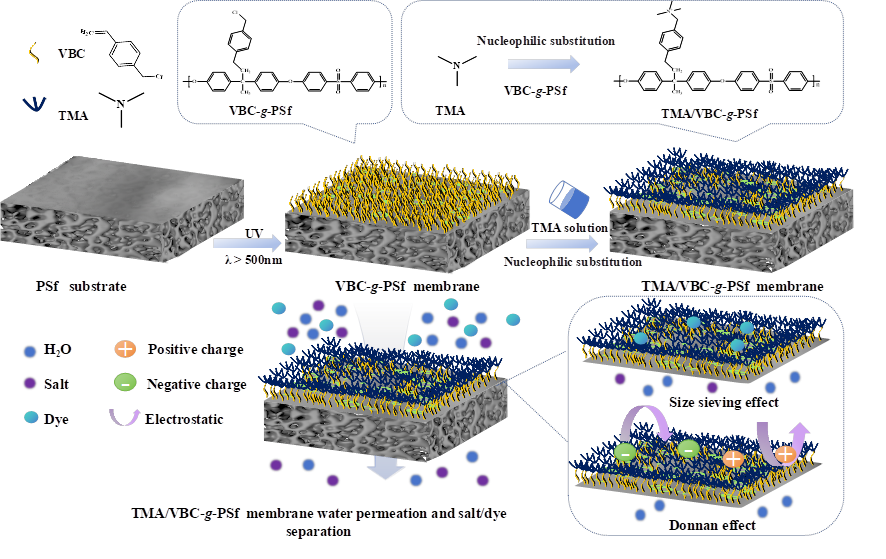

图文摘要|Graphical abstract

图 1 TMA/VBC-g-PSf LNF膜制备过程示意图

文章简介|Introduction

纺织行业高盐废水的排放不仅严重危害水体环境和人类健康,同时也造成了大量的资源浪费。疏松纳滤膜因其独特的孔径和表面特性展现出高染料截留率和高盐渗透率,能够高效分离并回收高附加值的染料和盐,最大限度地减少环境污染。针对现有纳滤技术处理纺织高盐废水中染料与无机盐分离效率低的问题,本研究以二苯甲酮(BP)作为引发剂,通过紫外接枝法将4-乙烯基苄氯(VBC)单体接枝到聚砜(PSf)超滤膜表面,进一步与三甲胺(TMA)进行亲核取代反应,成功制备出一种新型季铵化荷正电疏松纳滤(TMA/VBC-g-PSf LNF)膜。本文研究了接枝单体(VBC)的浓度对所制LNF膜表面特性(亲水性、电荷性和孔径)、形貌和分离性能的影响,并解析了其成膜机理。结果表明,所制荷正电LNF膜是在PSf膜表面接枝改性形成了一层超薄、疏松且微凸的正电荷选择层,展示了高水通量和优异的阳离子染料/无机盐分离能力,还展现出卓越的抗污染性能。优化后的TMA/VBC-g-PSf LNF膜(0.5 wt% VBC 和30 wt%TMA)表现出高的纯水渗透性(186.42 L·m-2·h-1·bar-1),对阿利新蓝(AB 8GX)和维多利亚蓝(VB)的截留率超过99.9%,对无机盐Na2SO4和NaCl的截留率均低于5.0%。同时优化后的改性膜(M-2)在混盐体系中可以保持高且稳定的Na2SO4/VB分离选择性(497.5),证明该膜在无机盐/阳离子染料分离领域具有良好的稳定性,使得其在纺织废水处理领域具有广阔的应用前景。

引言

纺织行业的染料废水排放对环境和人类健康构成了严重威胁。这类废水不仅组成复杂,还含有高浓度的无机盐(如NaCl和Na2SO4),进一步加剧了其处理难度和潜在危害。传统的处理方法难以实现染料和盐的高效分离,尤其是对于具有强纤维亲和力和低生物降解性的阳离子染料。纳滤(NF)因其孔径筛分和静电排斥而成为一种有前景的技术。然而,传统NF膜处理无机盐/染料分离的渗透性和选择性存在“权衡”效应,限制其同步实现高通量和高无机盐/染料分离选择性。荷正电疏松纳滤(LNF)膜在无机盐和阳离子染料的分离方面具有显著优势,其表面的正电荷性有效排斥了带正电荷的阳离子染料分子,同时通过孔径筛分截留较大的染料分子,并允许二价盐离子透过。这种分离机制不仅可以提高染料的截留率,而且可以保持较高的透水性。因此,本研究通过三甲胺(TMA)亲核取代反应,接枝在4-乙烯基苄基氯苯乙烯(VBC)/聚砜(PSf)膜(TMA/VBC-g-PSf)上制备了一种新型正电荷 LNF 膜。VBC 作为一种具有多功能基团的高活性小分子,可以通过乙烯基稳定地附着在 PSf 膜表面,实现分离层与支撑层之间的共价连接,增强膜的紧密性和稳定性,由此构建一个超薄、疏松且带正电荷的分离层。本文探讨了 VBC接枝浓度对所制LNF膜表面性能(亲水性和电荷)、形貌和分离性能的影响,并且评价了该膜的纯水渗透性、无机盐/阳离子染料的选择性和稳定性。

图文导读

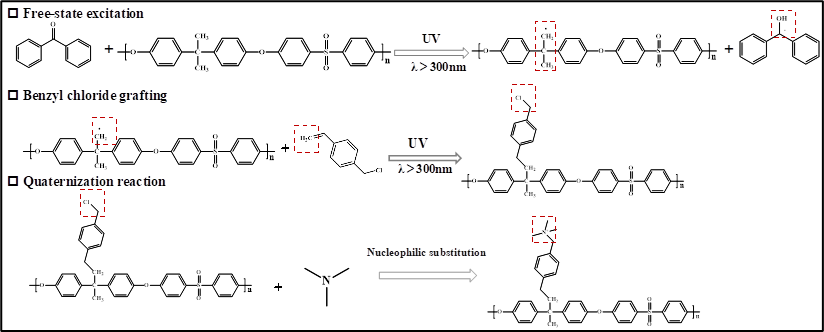

NF 膜通常由无纺布层、支撑层和分离层构成,各层间若无化学键连接,在长期运行过程中易发生层间分离,对膜的稳定性产生负面影响,因此构建一个紧密连接的分离层至关重要。本文采用具有活性基团的功能化接枝单体,通过化学交联作用,进而实现支撑层和分离层的紧密结合,选用具有苄氯基团的VBC作为功能化单体,用于改性PSf超滤基膜。在紫外光(> 300 nm)照射下,二苯甲酮(BP)的羰基(-C=O)能够捕获PSf分子中的甲基(-CH3)中的H原子,而VBC分子内的碳碳双键(C=C)在紫外光的作用下发生裂解,随后与PSf膜上的烷基自由基发生反应,进而实现VBC在PSf膜上的接枝。最后,将膜浸入的三甲胺(TMA)溶液中,通过亲核取代与 VBC-g-PSf 膜上的 C-Cl 基团反应,成功制备出荷正电的 TMA/VBC-g-PSf LNF 膜(如图 2 所示)。

图 2 TMA/VBC-g-PSf LNF 膜成膜机理示意图

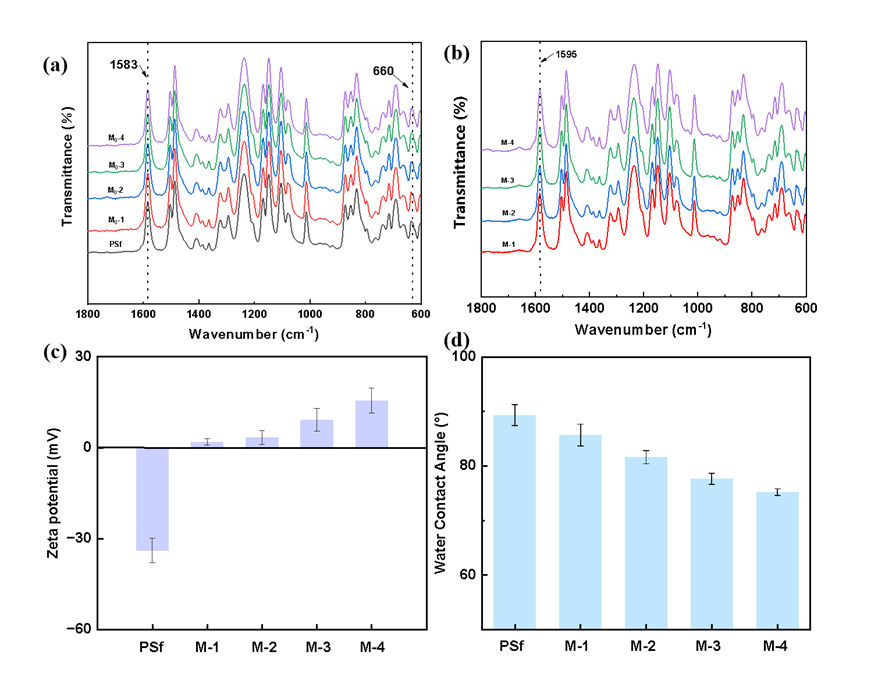

利用FTIR对TMA/VBC-g-PSf LNF膜的官能团和元素组成进行系统表征。如图 3(a和b)所示,与PSf膜相比,所有接枝改性膜在 660 cm-1处均出现了C-Cl 伸缩振动的吸收峰,证实了VBC的存在,且其峰强随VBC浓度的升高而明显增强。同时,在1583 cm-1处还出现VBC分子中苯环的-CH=CH-弯曲振动峰,且没有新的特征峰出现,证实TMA/VBC-g-PSf LNF膜表面稳定存在苄氯基团且未掺入其他物质。而在1595 cm-1处出现氨基的-N-H-变形振动峰,则证明了TMA与VBC-g-PSf膜表面的苄氯基团发生亲核取代,成功引入季铵基团,且峰强与VBC浓度呈现正相关,符合上述规律。

LNF 膜的传质过程在很大程度上取决于其表面电荷性、亲水性和孔径。图 3c 展现了TMA/VBC-g-PSf LNF 膜的荷电性。在pH=7时,PSf 膜呈荷负电性,而改性后的LNF膜呈荷正电性。其原因是,LNF 膜的选择性层是通过季铵盐的亲核取代反应构建的,TMA 中的季铵基团改变了膜表面的化学组成,赋予其正电荷特性。TMA/VBC-g-PSf 膜表面的正电性随着VBC增加而增强,这表明VBC接枝浓度可以影响TMA接枝位点数量来调节电荷特性。与荷负电膜相比,荷正电LNF膜在阳离子染料和无机盐的混合溶液中表现出更优秀的分离效率和应用潜力。LNF膜表面的亲水性如图3d所示,随着VBC接枝浓度的提升,TMA/VBC-g-PSf LNF膜表面的亲水性增加,但由于VBC分子链上的疏水苯环和卤素基团共同作用于膜表面,导致其接触角的变化幅度不大。

图 3 (a)VBC-g-PSf 和(b)TMA/VBC-g-PSf 膜的红外特征光谱图;

(c)Zeta电位和(d)水接触角

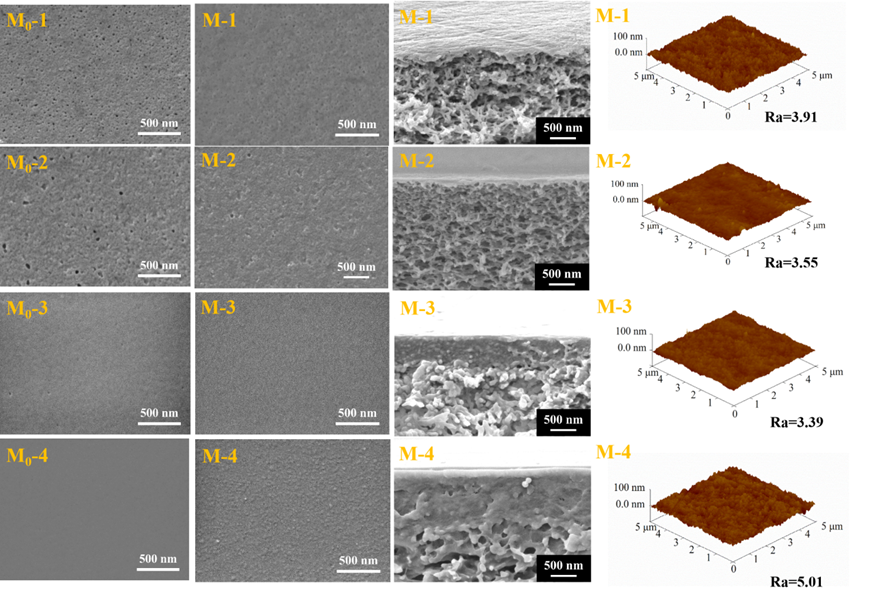

LNF膜的形貌表征如图4所示,与VBC-g-PSf膜相比,TMA/VBC-g-PSf 膜表面出现了具有微凸结构的致密层,其膜表面和横截面形态随VBC接枝浓度不同有所变化。VBC接枝浓度低时,首先导致PSf基膜孔收缩,使膜表面变得更加致密且平滑;而VBC接枝浓度高时,单体与基膜更紧密结合、且自身均聚作用使得膜表面更加粗糙,甚至造成膜孔堵塞。AFM结果表明,膜表面粗糙度变化较小(3~5 nm),进一步说明VBC浓度影响LNF膜的纳米尺度形态。

图 4 不同TMA/VBC-g-PSf LNF 膜的表面和断面 SEM 和 AFM 图像

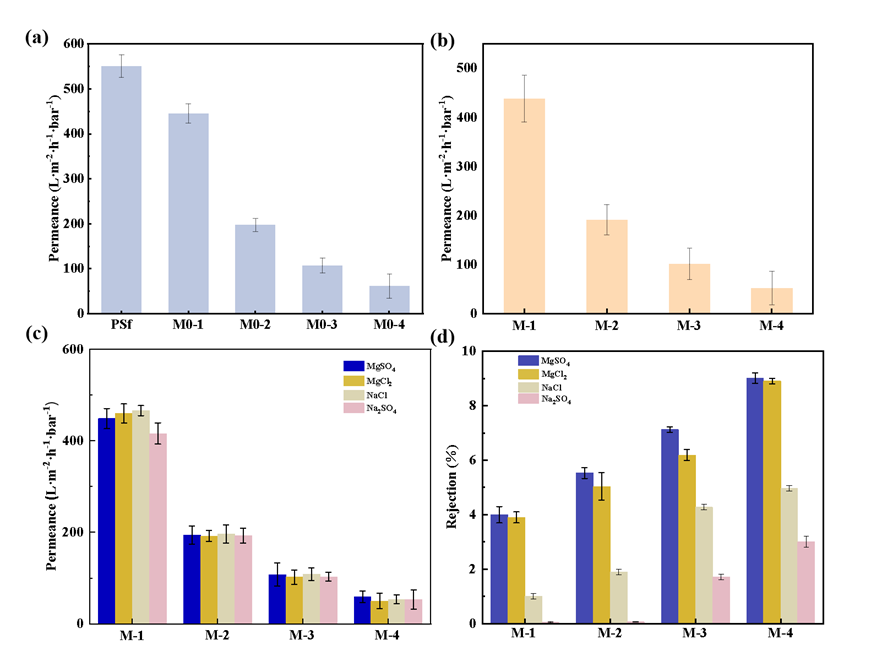

为了探究LNF膜的分离效果,评估了不同VBC接枝浓度和TMA接枝前后膜的渗透通量变化,如图5(a和b)所示。VBC-g-PSf LNF膜的渗透性随VBC浓度增加而下降,归因于VBC均聚反应导致孔堵塞。接枝TMA后,VBC在同一浓度时膜纯水渗透性无明显差异,这与膜孔径与亲水性修饰的相互作用有关。同样,随着VBC接枝浓度的增加,TMA/VBC-g-PSf LNF膜的渗透通量进一步下降,主要是由于VBC接枝浓度增加导致膜表面致密层的形成,以及皮质下海绵孔结构更加致密。TMA/VBC-g-PSf LNF膜的渗透性能以及对不同无机盐的截留率变化如图 5(c和d)所示。通过对比发现,TMA/VBC-g-PSf LNF膜在盐的渗透通量和纯水通量表现出相近的变化趋势,均呈下降趋势。TMA/VBC-g-PSf 膜对无机盐的截留率从高到低依次为 MgSO4 > MgCl2 > NaCl > Na2SO4,符合荷正电纳滤膜截留无机盐的规律。季铵基团赋予膜表面的正电荷,增强对Mg2+的静电排斥效应,从而使得MgSO4的截留效果比Na2SO4更为显著。此外,膜对MgSO4的截留效果强于对MgCl2的截留,这说明空间位阻效应也在无机盐的截留过程中也发挥重要的作用。

图 5 (a)VBC-g-PSf 和(b)TMA/VBC-g-PSf LNF 膜的纯水渗透性;无机盐的(c)渗透性和(d)截留率

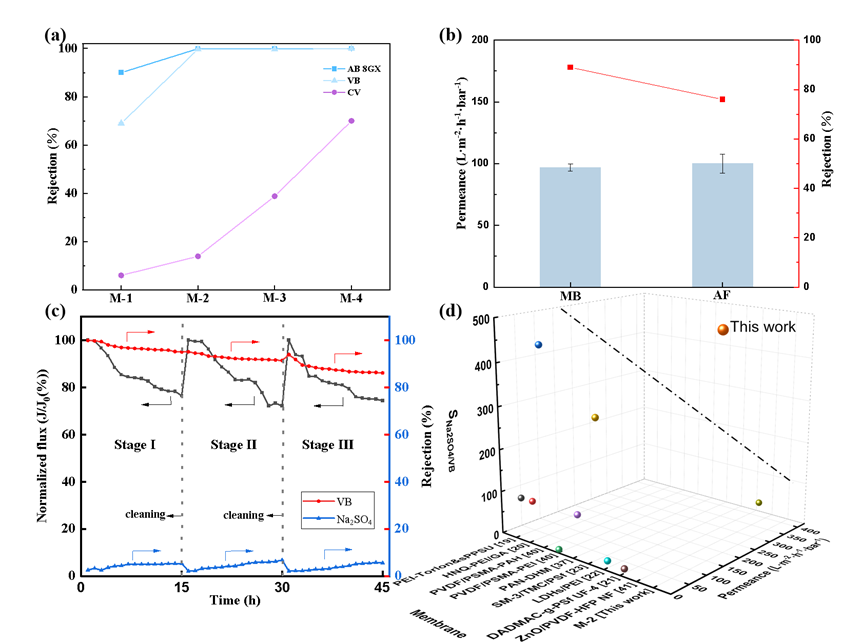

如图6(a和b)展示了TMA/VBC-g-PSf LNF膜对不同带电染料的截留率变化情况。结果表明,根据空间位阻,M-2膜对AB 8GX染料的截留率高达99.9 %,对VB(MWCO = 506.08 Da)也展现出高排斥率(99.9 %),而对CV(MWCO = 407.98 Da)仅产生部分截留。同时,采用与VB分子量相似的酸性品红(AF)阴离子染料进行辅助验证,其截留率为76.4 %,结果表明,受静电排斥作用,荷正电的TMA/VBC-g-PSf LNF膜对阳离子染料的截留性能显著高于阴离子染料。综上,TMA/VBC-g-PSf LNF 膜对阳离子染料和无机盐的高效分离是由尺寸筛分和 Donnan 效应共同作用的结果。长期稳定性的测试结果(如图 6c 所示)表明, M-2膜的通量和Na2SO4/VB的选择性均保持高度稳定性,同时经清洗后,M-2膜通量恢复性较好,证明改性LNF膜具有较好的抗污染性能。此外,本文还将 M-2 膜与其它文献中制备的荷正电疏松纳滤膜进行了比较(图6d),表明该膜具有优异的渗透性和较高的Na2SO4/VB的选择性,突显了其在阳离子染料废水处理中的重要应用潜力。

图 6 TMA/VBC-g-PSf LNF 膜对(a)阳离子(b)阴离子染料的截留率;(c)清洗周期对渗透率和 Na2SO4/VB 混合溶液分离的影响和(d)本文与文献报道的荷正电疏松纳滤膜材料纳滤性能比较(Na2SO4/VB选择性与渗透性)

主要结论|Conclusions

由于尺寸筛分与Donnan效应的协同作用,通过在VBC-g-PSf膜上进行TMA亲核取代反应,成功制备出一种荷正电的新型 LNF 膜。随着VBC接枝浓度的增加,可引入季铵基团的 C-Cl 活性位点数量相应增加,这进一步影响了膜的孔径大小、收缩程度以及皮下海绵孔的致密化程度。改性LNF膜表面突起的数量呈现出先减少后增加的趋势,这表明适宜的VBC接枝量对于LNF膜结构和性能的控制至关重要。同时,引入的季铵基团(N-H)能够调节膜的亲水性和正电荷特性,增强其与正电荷离子及阳离子染料分子之间的静电斥力,从而实现无机盐和阳离子染料的高效分离。在0.5 wt% VBC 和30 wt% TMA 的条件下,所制备的 M-2 膜展现出独特的形态和超薄选择层的微凸结构,赋予其较高的纯水渗透性(186.42 L·m-2·h-1·bar-1)、高 Na2SO4/VB 选择性(497.5)以及稳定的长期分离效果和抗污染性能,显示出其在染料废水处理领域巨大的应用潜力。

原文信息

原文链接

https://doi.org/10.1016/j.seppur.2025.132806

主要作者介绍

第一作者

吴欢欢(副教授)

工作单位:北京交通大学环境学院

通讯邮件:wuhhuan11@163.com

研究领域:主要从事先进功能膜材料开发及应用

第一作者:吴欢欢,北京交通大学环境学院副教授,硕士生导师。现任北京膜学会理事,Results in Engineering期刊青年编委,中国海洋学会海水淡化与水再利用分会青年专家委员会委员,亚太膜学会(AMS)、中国环境科学学会等协会会员,2017年获中国科学院大学环境工程专业博士学位,2019年清华大学化工系博士后。研究方向为先进功能膜材料开发及其在废水资源能源中的回收与应用,在超滤膜开发、新型荷电纳滤膜研制、膜法处理含油废水等方面开展了深入研究。主持和参加国家自然科学基金、国家重点研发计划、北京市教委等多项国家级和省部级课题,在J. Membr. Sci.、Desalination、水处理技术等国内外期刊发表学术论文30余篇,申请发明专利10余项,参与编写《工业企业碳中和与绿色发展》和《陶瓷膜水处理技术与应用》专著2部。

通讯作者

林亚凯(副研究员)

工作单位:清华大学化学工程系

通讯邮件:yk_lin@tsinghua.edu.cn

研究领域:主要从事水处理及医用膜材料的设计、制备与改性研究

通讯作者:林亚凯,副研究员,工学博士,毕业于清华大学化学工程系。研究方向为面向生命大健康、饮用水安全、污水资源化等国家重大战略需求,开展高性能分离膜材料的开发、应用及产业化创新研究。曾获中国石油和化工联合会青年科技突出贡献奖、中国科技产业化促进会科技产业化一等奖、中国石油和化工联合会科技进步一等奖和中国石油和化工联合会专利金奖。发表学术期刊论文30余篇,授权发明专利28项。

通讯作者

孙大吟(助理研究员)

工作单位:清华大学化学工程系

通讯邮件:sundayin@tsinghua.edu.cn

研究领域:Janus材料的规模化制备及其界面工程应用

通讯作者:孙大吟,助理研究员,工学博士,毕业于清华大学化学工程系。研究方向主要从事Janus材料的规模化制备及其界面工程应用研究。开发了系列磁性Janus颗粒、系列Janus纳米片、天然材质基Janus颗粒以及功能物质镶嵌的复合颗粒等关键材料,为在“含油废弃物的绿色资源化”和“人体疾病的预防与治疗”两个领域的应用提供了重要工具。近年来共发表代表性文章10余篇,申请专利10余件;于2022年获得国家自然科学基金青年科学基金项目,同时作为技术骨干参与了国家自然科学基金重大项目、科技部重点研发计划、中石化横向项目;在工程应用方面实现了关键技术的转化与落地;担任Cellulose等期刊审稿人等。